注意力机制

注意力

在传统的机器学习模型中,尤其是在处理序列数据(如文本、语音、时间序列)时,模型通常需要将整个输入序列压缩成一个固定长度的向量(例如,使用RNN的最后一个隐藏状态),然后再基于这个向量进行后续操作(如翻译、分类)。对于短句,这还能工作,但对于长句,这个固定向量就会成为信息瓶颈,无法记住所有细节。

注意力机制(Attention Mechanism)的灵感来自人类的视觉处理系统,当你在阅读一本书的一页时,视线中的大部分内容实际上被忽视了,你更多的关注你正在阅读的那个词,这使你的大脑能够专注于最重要的事物,而忽视其他所有事物。

注意力一般分为两种:

(1) 自上而下的有意识的注意力,称为聚焦式注意力(Focus Attention)。聚焦式注意力是指有预定目的、依赖任务的,主动有意识地聚焦于某一对象的注意力。

(2) 自下而上的无意识的注意力,称为基于显著性的注意力(SaliencyBased Attention)。基于显著性的注意力是由外界刺激驱动的注意,不需要主动干预,也和任务无关。在目前的神经网络模型中,我们可以将最大汇聚(Max Pooling)、门控(Gating)机制近似地看作自下而上的基于显著性的注意力机制。

注意力机制的计算可以分为两步:一是在所有输入信息上计算注意力分布,二是根据注意力分布来计算输入信息的加权平均。

实例:我们用一个翻译示例来贯穿讲解注意力机制。

任务:将一句法语翻译成英语。

输入法语:"Bonjour le monde"

目标英语:"Hello world"

注意力分布

为了从 个输入状态 中选择出和某个特定任务相关的信息,我们需要引入一个和输出相关的查询向量(QueryVector)。可以是动态生成的,也可以是可学习的参数。然后通过计算每个输入向量和查询向量之间的相关性,得到相应的权重系数。

其中 称为注意力分布(Attention Distribution), 为注意力打分函数,可以使用以下几种方式来计算:

加性注意力:

点积注意力:

缩放点积注意力:

当输入向量的维度 比较高时,点积注意力的值通常有比较大的方差,从而导致Softmax函数的梯度会比较小。缩放点积注意力可以较好地解决这个问题。

双线性注意力:

双线性模型是一种泛化的点积模型。

注意力分布 可以解释为在给定任务相关的查询 时,第 个输入向量受关注的程度。

示例:开始计算上节实例中注意力分布,这是注意力的核心步骤。

首先,我们需要对句子进行编码。为了极度简化,我们假设每个单词已经由编码器(比如一个RNN)转换成了隐藏状态(Hidden States)。

输入序列 ["Bonjour", "le", "monde"] 对应的编码器隐藏状态(假设是2维向量,便于计算):

h1 = [1.0, 0.5] (代表 "Bonjour")

h2 = [0.8, 1.2] (代表 "le")

h3 = [0.2, 1.5] (代表 "monde")

假设现在解码器要生成第一个英文单词 "Hello"。此时解码器的隐藏状态(初始状态)为 s0 = [0.8, 0.3]

我们需要计算当前解码器状态 s0 与每一个编码器状态 h_i 的相关度。我们用一个简单的点积来计算相关度得分。

s(h1, s0) = (0.8 * 1.0) + (0.3 * 0.5) = 0.8 + 0.15 = 0.95

s(h2, s0) = (0.8 * 0.8) + (0.3 * 1.2) = 0.64 + 0.36 = 1.00

s(h3, s0) = (0.8 * 0.2) + (0.3 * 1.5) = 0.16 + 0.45 = 0.61

得到原始分数:s = [0.95, 1.00, 0.61] 。我们使用 Softmax 函数转换为注意力分布。这是一个概率分布,即所有权重之和为1,这样才能体现关注度的分配。

得到注意力权重:α = [0.36, 0.38, 0.26]

现在,在生成英文单词 "Hello" 时,模型认为:

- 38% 的注意力应该放在

"Bonjour"上 - 36% 的注意力放在

"le"上 - 26% 的注意力放在

"monde"上

这看起来仍然有点奇怪,这是因为我们的初始权重是随机假设的。经过训练后,模型会学会调整参数,使得在生成"Hello"时,α1(对应"Bonjour")的权重会接近1,而其他权重接近0。

注意力值

接下来一般采用软注意力(Soft Attention)对输入信息进行汇总,它是所有输入状态的加权和,权重就是上一步计算出的注意力权重。

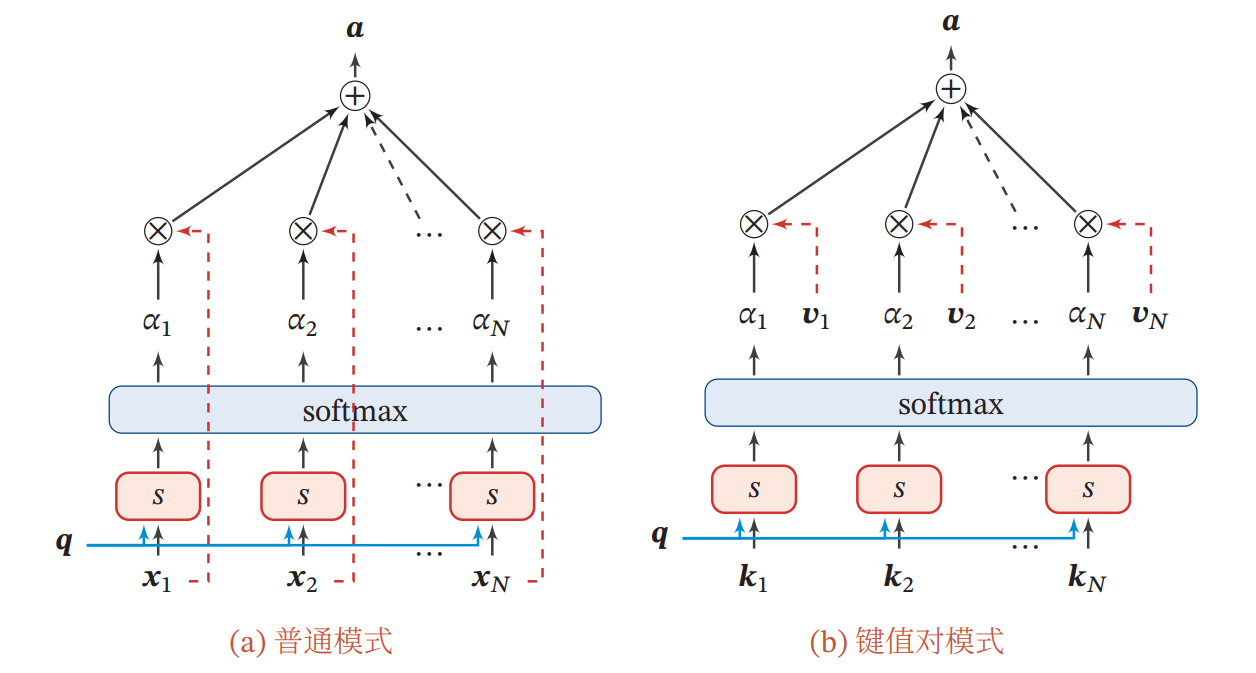

更一般地,我们可以用键值对(key-value pair)格式来表示输入信息,其中 key 用来计算注意力分布 , value 用来计算聚合信息。给定查询向量 时,注意力函数为

示例:继续计算上下文向量(Context Vector)

C0 = α1 * h1 + α2 * h2 + α3 * h3 = [0.716, 1.026]

这个上下文向量不再是某个单一的输入单词的向量,它包含了所有输入单词的信息,但主要由当前解码步骤最需要关注的单词(根据权重)所主导。

现在我们可以将上下文向量传递给解码器。解码器将 s0 和 C0 连接起来,或者通过另一个神经网络,来计算最终预测 "Hello" 的概率。

我们可以可视化注意力权重,清楚地看到模型在生成某个输出词时关注了哪些输入词,这大大增加了模型的透明度。

注意力机制不仅是机器翻译的关键,更是Transformer架构的基石,催生了BERT、GPT等革命性模型。它已经成为现代深度学习最重要的概念之一。

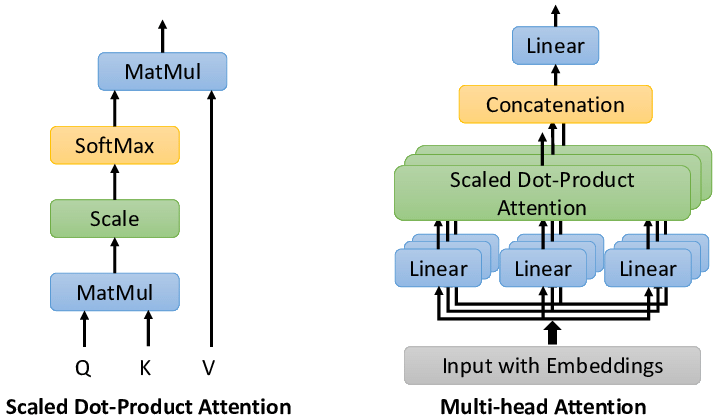

多头注意力

多头注意力(Multi-Head Attention)是利用多个查询 ,来并行地从输入信息中选取多组信息。每个注意力有自己的线性变换矩阵,关注输入信息的不同部分。

自注意力机制

自注意力(Self-Attention)是注意力机制的一种特殊形式,它允许输入序列中的每个元素都与序列中的所有其他元素建立联系。

为了提高模型能力,自注意力模型经常采用 Query-Key-Value,模式,其计算过程如下图所示,其中红色字母表示矩阵的维度。

自注意力机制每个位置都能直接访问序列中所有位置的信息。不依赖序列顺序,适合处理各种结构化数据。

假设输入序列 ,输出蓄序列

(1) 对于每个输入 ,我们首先将其线性映射到三个不同的空间,得到查询

向量 、键向量 和值向量 。对于整个输入序列 ,线性映射过程可以简写为

(2) 由于自注意力模型中通常使用点积来计算注意力打分,输出向量序列可以简写为

其中 softmax 为按列进行归一化的函数。